難解

そして韜晦

そこから導き出される誤解

とでもいおうか。

相も変わらずチェリビダッケのことをあれこれと考えている。特にこれといった理由もないのだが….

「謎といえる」と書いた。いろいろと聴いてはいるが、である。

結局のところ、相手が大きすぎてなのか、言葉としてまとまらず、あちこちと書き散らしたようなメモに留めることに(つまり、まとめることは諦めた)。そしてチェリのことはしばらく放置することに決めた。時を経たらもっとよく理解できることがあるかもしれない(ないかもしれない)。

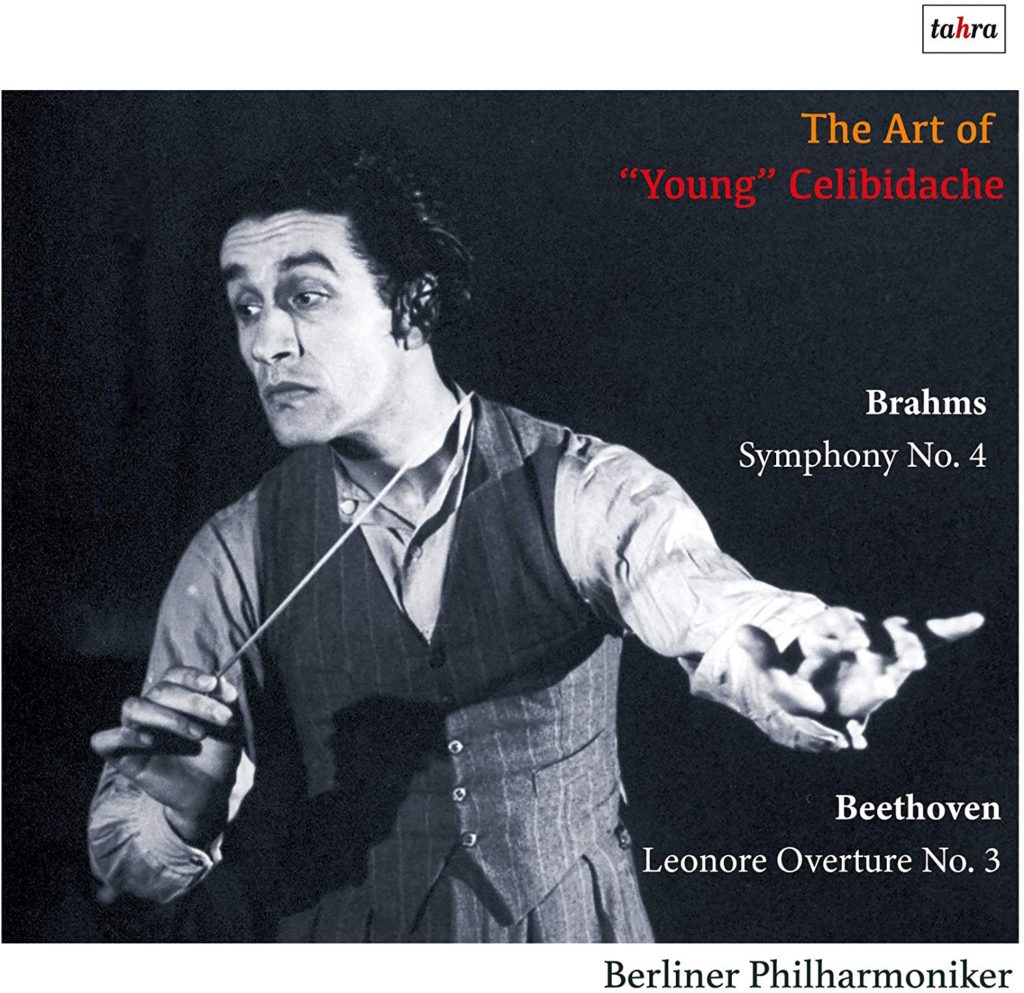

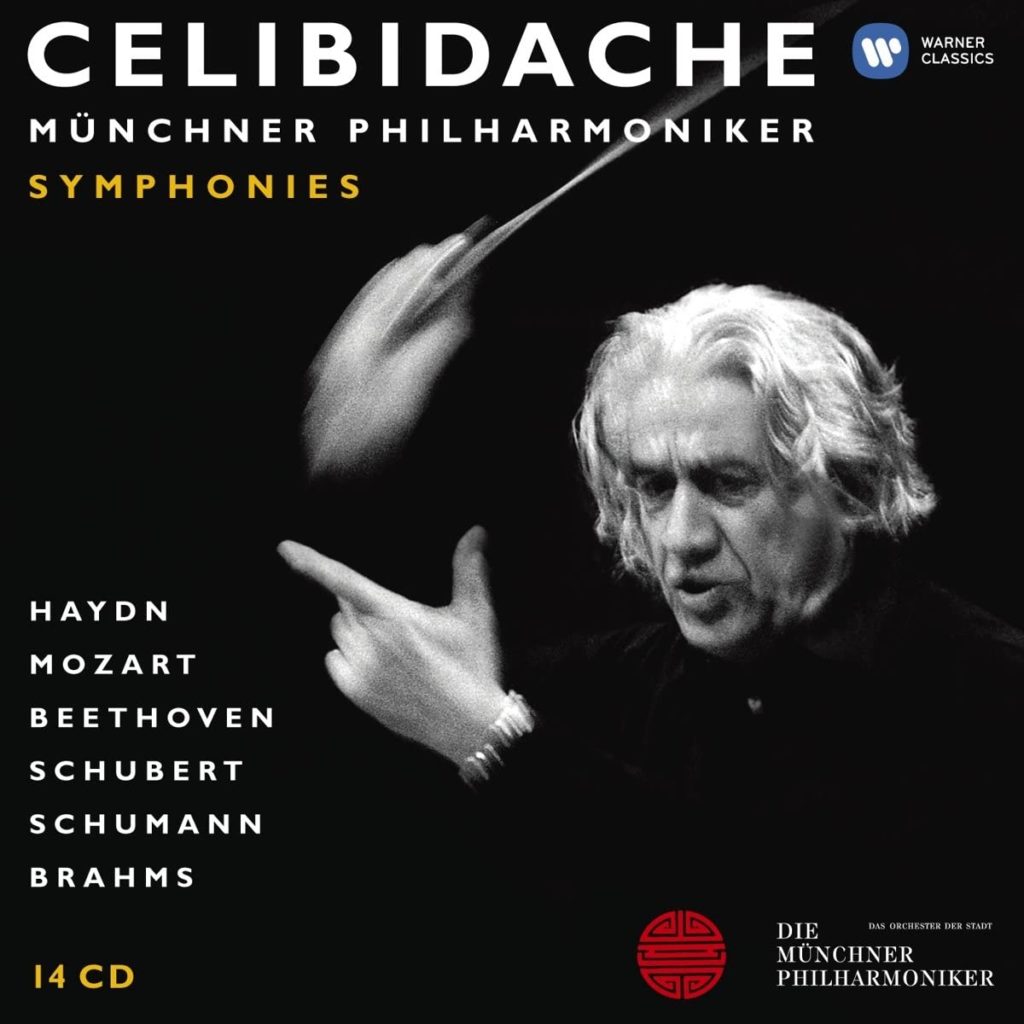

Sergiu Celibidache セルジュ・チェリビダッケ

1912年7月11日 ルーマニアのヤシで生まれ1996年8月14日パリ近郊の別荘で没。84歳。主にドイツで活躍した指揮者・作曲家。

その活躍の場は、コンサート・ホール。つまりこの当時の指揮者のキャリアは歌劇場で築かれるのが通例なので、異色ともいえる。「オペラは『アイ・ラブ・ユー』を千回言っているだけだ」とはチェリの言葉。

第二次世界大戦中にベルリンに音楽を学ぶために留学しており、戦後まもなくから9年間ベルリン・フィルの指揮者として414回もの演奏会を行った。

ルーマニア出身の音楽家といえば:

ディヌ・リパッティ、クララ・ハスキル、ラドゥ・ルプーといったピアニストやソプラノ歌手アンジェラ・ゲオルギュー、指揮者コンスタンティン・シルヴ ェストリ、作曲家ジョルジェ・エネスク、少し古いがイヴァノヴィチ(なつかしの名曲「ドナウ川のさざなみ」!)といった名前が直ちに浮かんでくるように優れた音楽家を多く生み出している。

チェリは、レコーディングされた音を否定、自身の作り出す音楽はコンサート・ホールで(の実体験で)のみ理解できる、ということを主張していた。

レコーディングされたものでは、その技術的仕様によって制限(記録されない、取りこぼ)されてしまう、そして再現できない「ファミリー」がある、これがその最大の理由。

ここに一つの、そして素朴は疑問が生まれる。「ファミリー」(チェリが独自に定義した用語である。しかしその中身はあいまいだが)その主な成分となる高い周波数(高次倍音といってよいだろう)が記録されない、そして再生できないことによってチェリが作り出した音楽のすべてが聴くに値する価値を失ってしまうのか?ということ。

確かに、(一般的にいっても)コンサート・ホールで聴くのとCD(や少し前ならレコード)で聴く音楽が同じであるとはいえない。しかし記録され、再生されたものにおいてさえ強い感動を得ることができるという多くのヒトが実感する事実を否定することはできないだろう。例えばフルトヴェングラーのバイロイトでの第九。

劣悪ともいえる録音であり、そこで生まれたであろう豊かな響き(豊かな倍音からもたらされる)はそぎ落とされたとしても、記録された音から(つまり豊かな響きとは失ったであろう音たち)でも「音楽の豊かさ」を聴き取ることはできる。さらに踏み込むならば、チェリが重要視する高次倍音をそれほど意識する必要のない作品(これまでの音楽史において倍音への意識、関心の持ち方は一定であったとはいえない)も多数あり、といえないだろうか。

音楽表現(作曲において)そしてオーケストラ作品において、倍音を強く意識するのは、(古典派以前は別として)ロマン派以降であろう。たとえばラヴェルのボレロのオーケストレーションにおけるピッコロの扱いにあるように。

響きに対するチェリならではの「こだわり」は、チェリにおいてテンポ(なぜこんなに遅いのだ、という声多数)と切り離せない関係がある(詳細は後半で)。

傾向として、この「こだわり」が、作品が求めるものと重なるものが高い評価を得ているようだ。

未聴だが「ローマの松」は迫力満点だそうだ。(作品そのものがそうできてるのではあるが)

ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンといった古典派、そしてバッハの大作ロ短調ミサはどうであろうか?僕にとってほとんどココロを動かされることはない。ウィーン古典派の作品におけるチェリの音楽は、作品あるいはメロディー自身がもっている活き活きとした動き、推進力を損なっているとさえ思う。

===========================================

チェリは、フルトヴェングラーとは違ってまったく文章を遺していない。したがって伝えられるさまざまなこと、エピソードは断片的にならざるえないのだが、例外として1985年にミュンヘン大学で行った「 音楽の現象学 」という講演が残されており、いわばチェリ自ら語った—-チェリの生の声の記録が唯一といってもいい。チェリはこの講演のために事前に、それもチェリ当人がこれまで行ってきたことを踏まえて入念にテキストを用意して臨んでいる。

1985年6月21日にミュンヘン大学で行われた講演は、開会の挨拶、「音楽的なインタープリテーション(解釈)について」と題されたルドルフ・ボックホルト教授の講演の後に「音楽の現象学」としてチェリがピアノを弾いたりしながら自身の思うところを語っている。ご当人にすれば1時間というもち時間では足りない。

要約すると(といっても僕にとってなるほどな、と思わせる部分の抜き書きでしかないが)

何かが音楽になる。今ある何物かではない。

音楽になるには「唯一無比の条件」のもとである。

何かとは響きである。響きと音楽は等しくない。

その響きは「動き」つまり「振動」である。その振動とは決まった時間内ににおける同じ数の振動。

元になる響きの「ファミリー」に属する一連の響き

ファミリーとは倍音群(上行と下降の2つ)

(倍音列によって導かれる音は)最初に発音された音のあとに(その時間差は短いとしても、である)随伴現象として存在する。

音楽の本質は、音と人間の関係に、この時間的な響きの構造と人間的な構造の合致するところにある。

人間の心の本質とは、過去と未来の、現時点における関係である。

音が一つだけでは まだ音楽にならない。次の音が現れて初めて、すべてを飲み込む慣性、すべてを巻き込んで消滅へ持っていこうとする流れに対抗して、次々にくる膨張する活動力を持った次元が形になる。元の現象が分裂し、そのファミリーが姿を現わす。

これは解釈するようなことではない。

音と次の音の関係性、近親性が遠くなればなるほど葛藤が大きくなる。これが緊張。

緊張、対立が大きければ大きいほどその知覚には時間がかかる(これがチェリの作り出す音楽の特徴であるテンポにリンクするのだろう)

テンポ を定義するのは不可能。唯一無比の条件である。

テンポは速度(のこと)ではない

空間と時間のなかで進み膨張を作りだす。膨張には頂点があり、頂点から内に向かう。(圧縮)そのなかには終わりも始めある。

というようになる。

この講演ではチェリは、自身でピアノを弾きながら響きについて説明をしている。

「リゴレット」の「女心の歌 La donna è mobile」なども引用しているが、なぜこのアリアなのかはわからない…..

譜例をそえて示されている部分もわからない….

また「オクターブ」という用語も使われるのだが、いわゆる音楽用語で8度の音程を示す以上の意味を持たせていることはわかるが、その「以上」の意味は理解できない….

(チェリはここで何を伝えたかったのだろうか?)

ちなみにチェリの身長はフルトヴェングラーより少し高い。2m近くの長身。

だから僕の考えでは、テンポは遅く設定される傾向がある。「指揮者」を参照のこと。

この講演に続いてディスカッションが行われた。

チェリは「….お気持ちは分かりますが、でもこんな質問はばかばかしれないなど一人で考えないでください。尋ねる必要があるなら、どんな質問でもばかばかしくありません。…..」と言っている。

が、会場からの問いかけに対して、チェリの言葉からうかがえるような誠心誠意対話しようというより、質問者を煙に巻くかのような答え方をしているようにも感じられる。

古巣ベルリン・フィルに招かれブルックナーを振るためのときのエピソード

「我がオーケストラの歴史だけでなく、音楽的な話題でもいいから、なんでも聞いてくれとかれは言った。ようやく一人の団員が質問すると、彼からは、「それは貴方が何も知らないから、そんな質問をするんです」という言葉が返ってくる。それで当然、質問する勇気が失せてしまい、我々はどうしていいかわからず、彼の周りに座っていた。….」と重なる。

身の回りでもときおりそのような人物に遭遇することはあるだろう。こういうことが重なるとその人物からヒトが離れてしまうのだが。

ディスカッションは「最後の「音楽に選択の余地はなく、したがってインタープリテーションもない。」というチェリの言葉で締めくくられているが、チェリの前に講演したルドルフ・ボックホルト教授の内容と著しく乖離する…

さて、チェリビダッケの音楽とは?

響きを重視している。もっというならば、響きが作品全体、とくにテンポを決定すると考えていただろう。

そして、その響きは豊かな倍音を含んでおり、生でオレの演奏を聴かなければわからない。録音では、倍音が記録できないし、再生もできないのだから。

実際にチェリの演奏を聴いた(生ではなく、録音なので、ご当人にすれば問題外なのかも)全体的な傾向として

古典派は総じて堅苦しく生き生きとした音楽を感じにくく、チェリの音楽としてはロマン派以降に聴くべきところがある、というのがこの夏をかけて聴き、読んだうえでの結論。

晩年になりミュンヘンのオケのシェフとなり、自分の意図、思うがままに音楽を作れる環境になった。

ただし残された(当人は販売されることなど考えていなかったが)CDを聴くと、実際にオケの演奏において、チェリの細かい(細かすぎる)指示を逸脱しないようにということに比重がおかれ、音楽に自然な息遣い、流れといったものが希薄になっていないか。

それと曲の後半になって(まるで思い出したかのように)盛大な音量でクライマックスを作ろうとするかのような、いわば作為のようなものを感じてしまうのだ。

宗教的な作品、バッハのロ短調、モーツァルト、フォーレ、ヴェルディのレクイエム、そしてブルックナーのミサ曲などからは、これらの作品を単なる音響オブジェクトとして捉えているのかも、と思うことしきり。

ブルックナーのミサ曲では先年シュナイトの名演の記憶があるが、音楽の深さが違う。

ブラームスのホ短調交響曲

チェリの音楽の変化を聴きとるにちょうどよい。

3つの録音が残されている。

1945年11月18日 ベルリン・フィル

1974年3月23日 シュトゥットガルト放送交響楽団

1985年3月16日 ミュンヘン・フィル

終戦まもない混乱期にベルリン・フィルを指揮した録音では、若々しいチェリの、まるでフルトヴェングラーのような大胆なルバートを効かせた熱のこもった演奏が聴ける。ミュンヘンとの録音は、聴いていて心が動かされることはない。

終戦直後からの数年間にわたるベルリン時代のチェリはベルリン・フィルのために大奮闘をしていた。戦犯容疑が晴れず、思うように指揮活動を再開できないフルトヴェングラーと手紙によるやり取りをしていた。フルトヴェングラーも自身の後任としてチェリを考えていた時期もあったし、チェリもそのつもりだったのだろう。その一方で「楽団員はみな、リハーサル中のチェリビダッケが、異様に神経質で、いらだち、攻撃的な態度をとることを指摘した。….チェリビダッケがあんな態度を取り続けるなら、もう一緒に仕事をしたくないという印象を受けた」というベルリン・フィルの団員集会の記録が残されている。

しかし、だれもが知るようにカラヤンがその座を獲得し、チェリはベルリン・フィルとは距離をおくことになり、再会(上記)は37年後。

ベルリン・フィルとしてフルトヴェングラーの後任を決めるにあたり、チェリがドイツ出身でないことが大きな要素となったのだろうと想像している。

ハンス・フォン・ビューロー、ニキシュ、フルトヴェングラーと続くドイツの伝統。これはドイツ人によって引き継がれなければという考えがあったといっても外れていないだろう。アバド(イタリア)、ラトル(イギリス)、ペトレンコ(ロシア)と多国籍化している現代の視点ではわからない。

実際に戦後まもなくのベルリン・フィルの米国ツアーをするにあたり、フルトヴェングラーが行くことができなくなり、代理を決めるにおいて”あの”CAMI(コロンビア・アーティスト・マネージメント)から曲目はドイツの古典派とロマン派音楽にすること、CAMIが同意し承認するドイツ人指揮者であること、という条件が付けられたりしている。結局、カラヤンが選ばれるのだが、カラヤンはオーストリア ザルツブルク出身だから大ドイツ主義という考えでドイツ人となるだろう。

フルトヴェングラーの(歌劇場ではなく演奏会の)指揮者としての始まりが、カイム管弦楽団であり、これは後のミュンヘン・フィル、つまりチェリの最後のキャリアを飾ったオケとなるのも一種の縁というべきものか。

気難し屋

そして一言多い(最近の言葉でいえば「クセが強い」)

強い自信、矜持が、他者を貶める、余計な言葉を発してしまう。

(カラヤンはコーラだ、ベルリン・フィルの力は衰えた、などなどエピソードが多数残されている。)

これがまわりまわって自分に返ってきたことも多い。(言わんでもええのに、と)

自分で自分の状況を悪くしてしまう。

身近にもこういう人物は思い浮かぶだろう。

実生活で行動を共にするようなことがあった場合、すごく神経を使うことになることは容易に想像できる。

参考にした書籍

ベルリン・フィル あるオーケストラの自伝 春秋社

ヘルベルト・ハフナー (著), 市原和子 (翻訳)

このオーケストラの創立から現在にいたるまで詳細が書かれている。

多くの書籍に見られるような、フルトヴェングラーを単純に神格化していないどころか、突き放しているようにさえ思える。

増補新版 チェリビダッケ 音楽の現象学 アルファベータブックス

セルジュ・チェリビダッケ (著), 石原 良哉 (翻訳)

まとまった文章としてチェリの音楽を知ることができる。

ただし意味不明な箇所、しかも肝心なところにおいて、がある。

チェリビダッケとフルトヴェングラー 音楽之友

クラウス ラング (著), 斎藤 純一郎 (翻訳), カールステン・井口 俊子 (翻訳)

戦後まもなくのフルトヴェングラーとチェリとの間で交わされた手紙が読める。

ただし、チェリはチェリの手紙の内容の公開を許可していない。

回想のフルトヴェングラー 白水叢書

エリーザベト・フルトヴェングラー (著), 仙北谷晃一(訳) (著)

エリザベート夫人の話がベース。チェリについては1か所で出現するのみ。

ピンバック: 倍音 – 架空庭園の書 第2巻