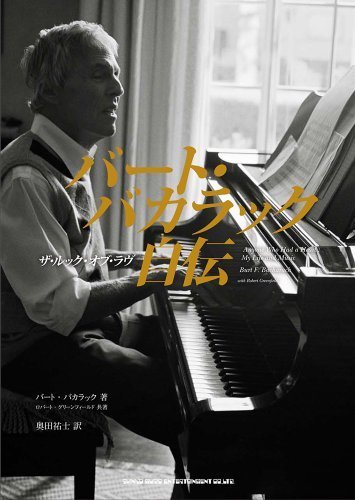

それぞれの曲そのものを聴いてきて、あとからこれらを作ったのが「バート・バカラック」という作曲家なのだ、と意識する様になった。

思い返すと

一番最初がアンディ・ウィリアムスのアルバムでの”Wives and Lovers”。アルバム、当然のことながらCDではなくLPレコードとなるのだが、ライナーノートでこの曲の作者としてバカラッチと書かれていた(と記憶している)。アップテンポのジャズワルツで、特に好きになったわけではない。好きになったわけでもないが、このLPに収められたほかの曲がなんであったかも思い出せないのだから印象は強かったのだろう。

もちろん最初の”Moon River” — ヘンリー・マンシーニ! — は別。

次がスコット・ウォーカーが歌った”The Windows of the world”。そして”Do You Know the Way to San Jose”、もう少し後になってカーペンターズの”Close to You”と続く。

その後、トランペット吹きの友人にバカラック作品を収めたレコードを借りて初めて作曲家バカラックが僕の前に現れた。なかでも”This Guy’s In Love With You”にはまってしまった。ゆったりとシャッフル(といっていいのかな)するエレクトリック・ピアノの前奏に導かれてハーブ・アルパートが歌ったこの曲がいまでもお気に入りなのだ。全体がややよたり気味という独特のノリ、ときおり入ってくるピアノのフレーズ、曲の最後にある2拍3連音符にはまさにシビレた。この本によれば、とりあえず録った最初のテイクが本番のテイクになっている(小さな手直しはある)。

もっと後になると”Arthur’s Theme” —- どういう理由か「ニューヨーク・シティ・セレナーデ」という邦題がついていた。 “That’s what friends are for”「愛のハーモニー」と続く。

さらに後になって、何気なく買ったマレーネ・ディートリッヒのライブアルバムでは、マレーネがバックバンドを紹介するMCの部分を聞いて(いわば)ぶっ飛んだ。

“I would like you to meet a man I love and admire. He’s my teacher, he’s my critic, he’s my accompanist, he’s my arranger, he’s my conductor and I wish I could say he’s my composer. But that isn’t true. He’s everybody’s composer. He has written so many hit tunes and you know them all. And his name is- Burt Bacharach”.

「みなさんにあってほしい人がいます。彼は私のアレンジャーであり、伴奏者であり、指揮者であり、できれば作曲家でもあると言いたいところですが、残念ながらそうではありません。彼はみんなの作曲家なのです。……..バート・バカラック」

なんといってもミシェル・ルグランがいて、曲としてはフランシス・レイがいて、さらにアントニオ・カルロス・ジョビン、その後にバカラックという順番なのだが、バカラックがボフスラフ・マルチヌー Bohuslav Martinů に師事したというエビデンスを得るためにこの本―全28章それぞれにバカラックの作品名(一部を除く)が副題―を手に取った。

この本においてマルチヌー(マルティヌーと書かれているが)の名前は2箇所出現するのみ。しかも格別のエピソードもないようでさらりとしている。バカラックの好みとしてはダリウス・ミヨーにあるようだ。ほかにヘンリー・カウエルにも習っており、バカラックの作品、あるいはアレンジにその片鱗を感じさせる。それは、どこか音と作曲家との間に横たわる距離感とでもいえるのだが。

「距離感」、それは「乾燥度」ともいえる。さらり、からりとしている、バカラックの曲は。そこが面白いともいえるし、どこかもの足りなさなが残るともいえる。先にあげた名前とは異なりアメリカという風土の違いもあるのではないか。

この本にはさまざまなエピソードが、それもこれまでまったく知らなかったものがたくさん書かれていて興味はつきず、2日ほどに読んでしまった。

たとえば:

レナード・バーンスタイン。ブルーノ・ワルターが病気となり、副指揮者だったレニーがニューヨーク・フィルを振ってセンセーショナルなデビューをする前。バカラック少年がバスに乗っていたら途中から乗ってきた駆け出しの、そして無名の指揮者だったレニーがバカラックの隣に座る。バカラックが口笛で”Two O’clock Jump”を吹いたことをきっかけとして知り合った。この話は続きがある….

バカラックの両親は、作・編曲家モートン・グルードの知り合いだった。クインシー・ジョーンズ(本の中ではQと書かれている)とは古くから付き合いがあること、さらにQによればカウント・ベイシー楽団は3拍子ができない(本当かね?)

“To Wait for Love”というトム・ジョーンズが歌う曲のレコーディングでは、5台のアップライト・ピアノをスタジオに入れたこと。さらにその内の2台にはハンマーに鋲を差しこみホンキー・トンクの様な音を出した。同時に5台のピアノを弾かせ、そこで生まれるほんの少しのズレを求めたというサウンドへの追求心。

アイラ・ガーシュインからプレゼントされた楽譜”Strick Up the Band”には「バートへ ― 5人目のB ―(順不同で)― ベートーヴェン、ブラームス、バーリン、バッハ&バカラック ― 称賛とともに」と言葉が添えられていた。

Bach と Bacharach ということで…

あと、少し古い、そして上品な表現をすると「艶福家」なのだ、バカラックは。初めて会った女性をも虜にしてしまう。まぁショービジネスの世界では不思議ではないだろう、きっと、たぶん、おそらく…

こういった伝記のような本は若いうちはなかなか読めないのでないか、と思う。今は昔、中学生の時に指揮者ブルーノ・ワルターの自伝「主題と変奏」を読んだが、そこに出てくる人名のほとんどは知らない人ばかりで読むのに苦労した。このバカラックでは(もちろんそのすべてを知っているヒトばかりではないとしても)知っている名前が多く、読んでいて「へぇー、そうだったんだ」ということばかり。

そうそう、これを忘れてはいけない。

あまり話題にもならないけれど”Paper Mache” ―- 隠れた小粋な名曲。