特に引き込まれたのは「槌もなく、主もなく」の章。

ピエール・ブーレーズ、ジョン・ケージといった音楽家—それも「現代」とか「前衛」といった言葉が最初に付く—について巨匠ミシェル・ルグランは語っている。

ブーレーズ(ケージもこちら)とルグランという、いわば両極端に位置する音楽家のありようがおもしろい。

ちなみにこの章名「槌もなく、主もなく」は、(ご存じだろうけど)ブーレーズの代表作<<Le marteau sans maître 主なき槌>>からきている。

若く、そして無知だった僕の修業時代において<<マルトー>>を初めて聴いた時の衝撃は、クセナキスの<<ペルセファサ>>と同様にとても大きかった。今でもそのときの状況、景色をありありと思い出せるのだから。そして今でも好きだから、聴きたくなったらすぐに聴けるようにDAPに入れている。

正直なところ、ブーレーズ的な作品は、私の心を動かさない。しかしながら、私はそれに敬意をはらう。ブーレーズは突破口を切り開いたからだ。それは研究室の実験に近いものだったが。ではなにがいけないのか? p152

1993年 ソプラノ歌手ジェシー・ノーマンがブーレーズに引き合わせる。ルグラン61歳ブーレーズ68歳

食事が終わると、私たちは握手を交わし、彼(ブーレーズ)はタクシーに駆けこんだ。私たちは親密にはならなかったが、語り合うことはできた。それでもう十分だ。以前から想像していた、十二音技法に凝り固まった聖人とは違って、私が会ったのはコッカースパニエルのような眼をした、自分自身から引退しかけているような六十代の男性だった。温かいというよりは悲しげな彼の微笑みは、孤独な人生を隠しているように見えた。あの夜、私はブーレーズにほとんど感動した。 p157

そのブーレーズの代演としてケージ作品をルグランが急遽指揮する。

それは、ルグランの長い、多彩な音楽活動のなかでも特別な出来事であっただろう、きっと。

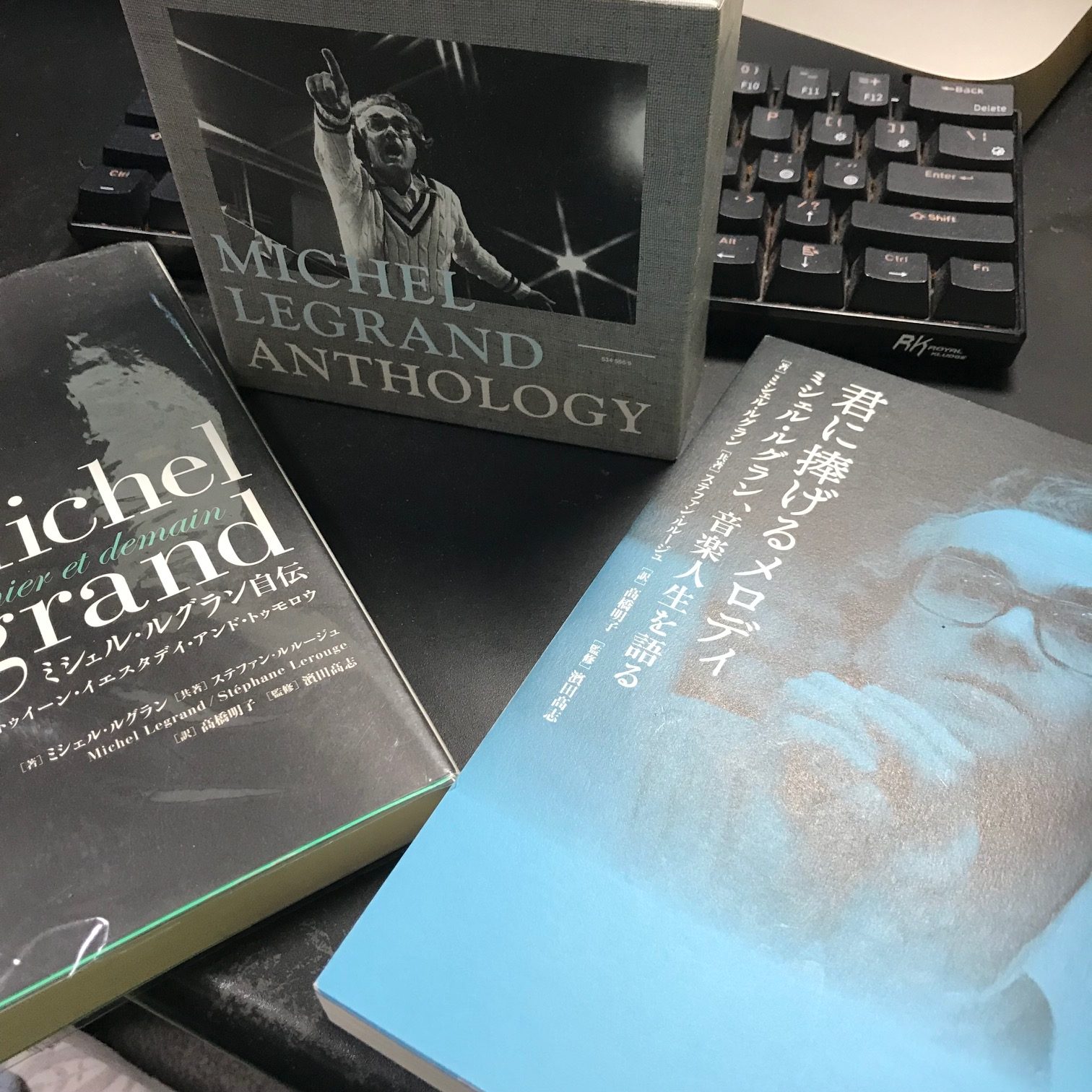

ルグランとの会話をもとに書き起こされた本書「君に捧げるメロディ」。しかもルグランの希望もあり、普通の(ありきたりの)伝記のようにはならず、章ごとにテーマ、登場人物があって、それらにまつわる様々な出来事で構成されている。だから、必ずしも読み進めたとしても時系列として整理された形とはならない。

だから、一度通読したら、自分なりに気になる部分を読むことで、あらためてルグラン像を構築できるだろう。

語られる人は多い。

ルグランが音楽上の母とよぶナディア・ブーランジェ、アンリ・シャラン、ノエル・ガロン、トニー・オーバンといった、僕が修業中に取り組んだテキストにその名を連ねてもいた懐かしい名前ばかり。

マイルス・デイビス、ビル・エヴァンス、スタン・ゲッツ、トゥーツ・シールマン、ステファン・グラッペリ、クインシー・ジョーンズ、ヘンリー・マンシーニ、マイケル・ジャクソン…ルグランがかかわったミュージシャンの名前を上げたらきりがない。それとバーブラ・ストライザンドも忘れてはならない。

語られたエピソードは、どれだけ多くのミュージシャンと音楽を作ってきたのか、の証となる。

おそらくその実像は僕たちの想像をはるかに超えるものだろう。まさに天才の天才たる所以。

こういった、ある意味では「表の顔」だけでなく、ルグランの私生活とくに結婚という極めてプライベートな領域についても語られているのが本書をユニークなものにしている。

「ロシュフォールの恋人たち」には様々なタイプの名曲がある。

ロシュフォールで休暇中だった水兵マクサンスが、まだ見ぬ idéal féminin 理想の女性への憧れを歌う<<マクサンスの歌>>英名”You Must Believe in Spring”もその一つ。この歌が歌われるのは、とても印象的、かつカラフルなオープニングに続くカフェテリアでのシーン。

本書には、ルグランのidéal fémininについても2つの章でルグランの極めてデリケートかつプライべートな心の深奥まで語られている。そのidéal fémininからも特別寄稿がある。

出会い

1964年「シェルブールの雨傘」公開の熱気のなか、リオでジャネイロで開催されたイベントに招かれフランスから参加したメンバーに、その女性マーシャ・メリルもいた。リオに滞在中の5日間で二人は恋に落ちる。

「ぼくの生涯の女性だ。彼女の思い出を消し去ることができるだろうか?大恋愛が生まれたというのに、なぜそれから遠ざかるのだ。」私のなかで原子爆弾が炸裂した。クリスティーヌや子供たちや仕事のことを考えて、理性で抑えようと努めた。傷心を抱えたまま私はフランスに帰る。マーシャのことは忘れようと決心していた。しかし、忘れることはできないという確信があった。 p25

たくさんの水が橋の下を流れる。音楽家として大活躍する間のルグランの想いは

「エルヴェとパンジャマンとユージェニーという、私の子供たちの母となったクリスティーヌ、優雅な騎手だったイザベル、私にとって初めての音楽家の妻、カトリーヌ。彼女たちの傍らで、私は強い愛を、しばしば幸せな愛を、時に激しい愛を経験した。しかし、それらの愛に終わりがあることははじめから分かっていた。「終わり」という言葉が、前もって刻まれていた。私が愛したこれら3人の妻たちは4人目に辿り着くための過程のように思われた。」 p87

50年というたくさんの水が橋の下を流れて2014年マーシャと再会

この間、偶然にすれ違うことも5-6回。

名画(だと思っているが、世間的にはあまり評価されていないのじゃないかと)「愛と哀しみのボレロ」では、ヘルベルト・フォン・カラヤンをモデルとした指揮者(ボレロを指揮するその指揮ぶりが音楽とはまったく別なのが残念)の妻役で出演していた。

「….私の半身となるべき人が。50年間、待たされたのち、運命はあらためて彼女のところに私を導いてくれた。私たちの絆は魔法が結んでくれたのだ。この女性を私は、愛する以前に愛していたのだから。」 p90

そして結婚 —- 新郎83歳、新婦71歳。こういう愛の形もあるのだ、とても稀有なものであるとしても。

本書にはたくさんの人の名前が出てくるが、特別なのはミュージカル映画「ラ・ラ・ランド」を監督したデイミアン・チャゼル。「本書に寄せて」という序文ではルグランの音楽の魅力を語っている。

「ラ・ラ・ランド」では、様々な名画へのオマージュとして、それら名画を連想させるシーンがふんだんに盛り込まれている(ようだ。というのはそれらずべてを知っているわけでもないのでね)。

チャゼルは「ラ・ラ・ランド」の若々しくカラフルな群舞によるオープニングシーンで「ロシュフォールの恋人」の同じく冒頭のシーンを、主人公セブとミアの運命が交差させる最後のシーンは、あの哀切極まりない「シェルブールの雨傘」ラストシーン、クリスマスのガソリンスタンドにおけるギイとジュヌヴィエーブと重ねることで、ルグランそしてジャック・ドゥミへのオマージュを捧げている。

2分45秒あたりトラックの荷台に、曲の雰囲気からはスティール・ドラムな感じなのだがティンパニが登場する。そのサウンドのシンフォニックさはルグランを彷彿させる。

たまたま入ったお店(ラ・ラ・ランド)、ガソリンスタンド(シェルブールの雨傘)で、すでにそれぞれの道を歩んできた元の恋人と出会ってしまう。どちらもその心の奥に「想い」と、もしあのとき別の道を選んでいたらもしかして、という苦い後悔を秘めていたことは映像が雄弁に示している。それはまさにルグランの50年にもわたる想いとも重なるのだ。

[著]ミシェル・ルグラン

[共著]ステファン・ルルージュ

[訳]高橋 明子

[監修]濱田 高志

アルテスパブリシング

書名は原書の「残念ながらウィと言おう」のほうがルグランらしいのではないかと。

このエントリーを書くにあたり、その語りそのものが面白くかなり引用させていただいた。

ぜひ本書を読まれんことを…